Luanda  32,2˚

32,2˚

32,2˚

32,2˚

- Publicidade -

O Conselho da União Europeia (UE) adoptou esta quinta-feira, as tributações mais rigorosas para produtos da Rússia e da Bielorrússia, nomeadamente produtos agrícolas, para impedir a exportação de produtos ucranianos por parte de Moscovo.

A República de São Tomé e Príncipe tem a dívida “a um nível muitíssimo elevado” e não tem financiamento para importar bens necessários, alertou quarta-feira, a missão técnica do Fundo Monetário Internacional (FMI), após um encontro com o Presidente são-tomense.

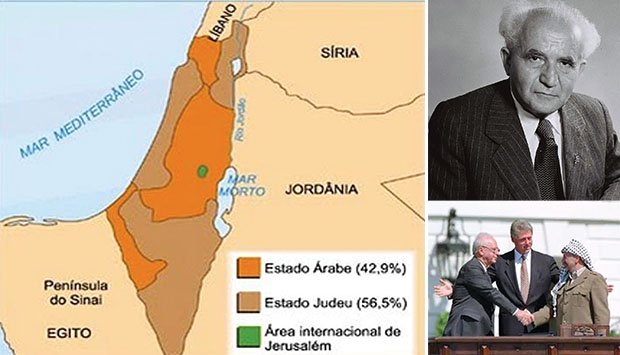

Na altura, as Nações Unidas decidiram criar o Estado de Israel, dividindo a Palestina em duas partes: uma para cerca de 1,3 milhão de palestinos e outra para cerca de 700 mil judeus

"Se não for em cinco anos, certamente em cinquenta, os judeus terão o seu próprio estado”, vaticinou em 1897 aquele que é tido por muitos como o "fundador” do moderno Estado de Israel, Theodor Herzl. No contexto de então, as palavras proféticas de Herzl não foram levadas a sério, considerando o ambiente de perseguição aos judeus que, na verdade, ocorria quase na mesma proporção em que cresciam os apelos para a criação do "Lar Nacional” para aquele povo.

Num dia como hoje, 51 anos depois das palavras de Theodor Herzl, ou seja, no dia 14 de Maio de 1948, fruto do chamado Plano de Partilha das Nações Unidas, os representantes do povo judeu aceitaram criar o Estado reservado, no quadro da iniciativa que previa os dois Estados para os dois povos.

Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o saldo de 6 milhões de judeus mortos no chamado Holocausto, houve a ampliação da campanha sionista que, como se disse, já vinha de trás, com várias iniciativas de retorno à terra dos ancestrais, por parte de centenas de judeus, com a chamada Declaração de Balfour, de 1917. Trata-se de um documento escrito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Lorde Balfour, reafirmando a necessidade de um "Lar Nacional” para o povo judeu.

O moderno Estado de Israel nasceu por via da Declaração de Independência, proclamada às 16 horas do dia 14 de Maio de 1948, no edifício que hoje alberga o Museu da Independência, em Telavive, algumas horas antes do término do Mandato Britânico sobre a Palestina, que se prolongou entre 1920 e 1948.

A ONU decidiu criar o Estado de Israel, dividindo a Palestina em duas partes: uma porção de terra de 11.500 Km² para os cerca de 1,3 milhão de palestinos; e outra de 14.500 km2 para os cerca de 700 mil judeus que habitavam a região. Os árabes recusaram-se a reconhecer o Estado de Israel e não houve a formação do Estado Palestiniano, por rejeição dos seus representantes.

Onze minutos depois da proclamação feita por David ben Gurion, que se tornou no primeiro Primeiro-Ministro de Israel, os Estados Unidos reconheceram o novo Estado, numa altura em que, a nível regional, as reacções foram as mais ásperas, a começar pela inexplicável rejeição dos representantes do povo palestiniano, que se opuseram ao Plano de Partilha, secundados pelos Estados árabes.

Tratou-se de um parto difícil, na medida em que os vizinhos, todos árabes, não consentiram a perspectiva de criação e existência de um Estado judaico, independentemente da convivência milenar entre os povos árabes e judeus, por sinal segmentos demográficos do mesmo tronco semítico.

Com o fim do mandato britânico, seguido de uma atabalhoada partida das tropas do Reino Unido, numa espécie de descolonização que lembra alguns actos semelhantes em África, em que determinadas ex-potências coloniais não foram capazes de promover uma transição pacífica.

À debandada das autoridades britânicas, acompanhada da esperada Declaração de Independência de Israel, seguiram-se os preparativos militares, por parte dos países vizinhos, Síria, Jordânia, Egipto e Iraque para inviabilizar o nascimento do Estado judaico.

As

guerras Árabe-Israelita

A Primeira Guerra Árabe-Israelita ocorreu entre Maio de 1948 e Janeiro de 1949, opondo, de um lado, o recém-criado Estado de Israel e, de outro, alguns países da Liga Árabe, dentre eles Egipto, Iraque, Jordânia, Líbano, Síria e Arábia Saudita. A declaração de guerra por parte dos árabes aconteceu como resposta à decisão da ONU em criar o Estado de Israel.

Alguns anos mais tarde, em 1956, ocorreu outra guerra que envolveu mais as potências ocidentais e o Egipto, por causa do direito de passagem no Canal do Suez, cuja nacionalização não foi bem acolhida pelas potências europeias.

Cerca de uma década depois, ocorreu a chamada Guerra dos Seis Dias, no mês de Junho de 1967 e, ironicamente, em todas as investidas dos países árabes para derrotar Israel, os resultados foram sempre contrários aos esperados. Pouco depois da Guerra dos Seis Dias, em que Israel acabou por alargar os territórios além dos previstos para o Estado judaico, no quadro do Plano de Partilha, a Liga Árabe tinha realizado a famosa Cimeira de Cartum, Sudão, que passou para História como a "cimeira dos três nãos”, nomeadamente "não à paz com Israel”, "não ao reconhecimento” e "não à normalização das relações diplomáticas”.

Com a ajuda do Ocidente, Israel cresceu no meio de Estados hostis, a causa palestiniana passou a fazer parte da agenda política e diplomática mundial, os países árabes passaram a fazer deste quesito parte das suas estratégias de luta e interacção com o mundo ocidental, razão pela qual procuraram, durante a Guerra de Yom Kipur, implementar um boicote ao Ocidente.

Com a chegada ao poder da direita nacionalista em Israel, em meados dos anos 70, as perspectivas esfumavam-se na mesma medida em que cresciam os apelos para a busca da paz na região, baseada na fórmula cunhada pelo secretário de Estado, Henry Kissinger, "land for peace” (terra em troca de paz). Israel tinha de reconhecer a necessidade de negociar a devolução de territórios que ocupou, nomeadamente o Monte Sinai, do Egipto, os Montes Golãs, da Síria e Jerusalém Oriental, necessitando, para o efeito, de entrar em negociações com os vizinhos.

Inicialmente, o Primeiro-Ministro israelita, Menachem Begin, tinha rejeitado a fórmula de Kissinger, mas sob a mediação americana, foi possível chegar até Camp David, casa de férias dos Presidentes dos Estados Unidos, para assinar, com Anwar El Sadat, os famosos acordos que abririam caminho para o reconhecimento e normalização das relações políticas e diplomáticas entre um primeiro país árabe e o Estado judaico.

A 17 de Setembro de 1978, após 12 dias de negociações secretas em Camp David, o presidente egípcio Anwar Sadat e o primeiro-ministro israelita Menachem Begin, sob o olhar do estadista americano, Jimmy Carter, assinaram os dois Acordos de Paz.

Vale lembrar que os Acordos de Camp David compreendiam dois documentos separados: "Um Marco para a Paz no Médio oriente" e "Um Marco para a Conclusão de um Tratado de Paz entre o Egipto e Israel", o segundo que conduz ao tratado de paz Egipto-Israel, assinado em Março de 1979.

O preâmbulo do "Marco para a Paz no Oriente Médio" começa como a base de uma solução pacífica para o conflito árabe-israelita, baseada numa solução pacífica do conflito entre Israel e os seus vizinhos, cujo substrato seria a Resolução 242 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, em todas as suas partes.

A estrutura em si consistia em três partes, sendo que a primeira estabelecia a criação de uma autoridade autónoma na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, bem como a implementação na totalidade da Resolução 242.

Negociações de paz para o Estado

Palestiniano

Durante décadas, Israel negou-se a entrar em negociações com os representantes do povo palestiniano, representados, claramente, pela Organização de Libertação da Palestina, criada em Maio de 1964, em Jerusalém, e liderada por Yasser Arafat, com a alegação de que não tinha parceiro.

Na verdade, a alegação israelita fundamentava-se em parte no facto de a maioria das organizações que lutavam pela autodeterminação da Palestina, com a OLP à cabeça, não reconhecerem o Estado de Israel e visarem a sua destruição.

Na década de 1980, várias iniciativas diplomáticas de mediação foram encetadas para levar à criação de condições e ambiente, nos dois lados, para negociações de paz que levariam à implementação da Resolução 242 do Conselho de Segurança.

Em 1988, o núcleo duro da OLP tinha decidido revogar a passagem, na sua Carta Constitutiva, que defendia a destruição de Israel, aceitou reconhecer a existência do referido país e, três anos depois, começavam as primeiras rondas dos processos negociais, que se arrastavam por cerca de 30 anos, sob várias fórmulas, com os mesmos actores e mediadores, sem resultados.

Fórmula de Madrid e Oslo

Em 1991, na capital de Espanha, foi realizada a denominada Conferência de Paz de Madrid , uma iniciativa dos Estados Unidos e da então União Soviética, com o objectivo de promover um processo de paz no Médio Oriente entre Israel e os países árabes.

A cimeira teve como motivação dar o próximo passo no esquema de paz mundial, logo após o fim da Guerra Fria (na qual cada uma das potências apoiou um actor diferente no conflito árabe-israelita), tendo como base de partida uma espécie de fórmula exógena.

Ou seja, o primeiro entre os vários passaria pelo reconhecimento e normalização das relações entre os países, numa reversão das decisões saídas da Cimeira de Cartum, em que a Liga Árabe tinha determinado um boicote completo a Israel. Participaram delegações de Israel, Líbano, Síria, Egipto e Jordânia-Palestina sob os auspícios do Governo espanhol. Embora não tenha sido concluído com uma resolução de paz assinada pelas partes, foi um bom precedente para futuras inciativas na direcção do entendimento entre Israel e os países vizinhos. Era, obviamentente, o prelúdio dos Acordos de Oslo, embora sob uma outra fórmula.

Os Acordos de Oslo(1993), assinados entre o então Primeiro-Ministro israelita, Yitzhak Rabin, e o presidente da Autoridade Palestiniana, Yasser Arafat, previam que um entendimento deveria ser alcançado sobre todas as questões pendentes entre os palestinos e israelitas - o chamado acordo de estatuto final - no período de cinco anos da implementação da autonomia palestina.

A evolução da situação política em Israel, nomeadamente, o enfraquecimento da classe política que dirigia o país, acrescido do inesperado assassinato do chefe do Governo, em 1995, e o crescimento das actividades de grupos radicais palestinianos, acabaram por ensombrar os Acordos de Oslo.

Os extremos nos dois lados acabaram por entrar em cena, com o aumento de ataques do grupo Hamas, Jihad Islâmica do lado da Palestina, e a chegada ao poder da direita, em 1996, com Benjamin Netanyahu, líder do partido Likud, que contestou sempre os Acordos de Oslo, rompendo um ciclo de entendimento.

Três anos depois, com a derrota de Netanyahu por Ehud Barak, do partido Trabalhista, reabriu-se a esperança de reatamento das conversações de paz para a efectivação dos compromissos anteriores.

A 5 de Julho de 2000, o Presidente americano, Bill Clinton, convidou Ehud Barak e Yasser Arafat, respectivamente, Primeiro-Ministro de Israel e Presidente da Autoridade Nacional Palestiniana (ANP) para continuarem as discussões sobre o processo de paz do Médio Oriente, atendendo aos vários precedentes criados.

Diz-se que Ehud Barak tinha "oferecido” mais de 80 por cento da Cisjordânia e parte da Jerusalém Oriental para a futura capital do futuro Estado palestiniano, mas Yasser Arafat teria alegado que não pretendia passar à Historia como "vendedor dos interesses” vitais dos palestinianos.

Não vingaram tais iniciativas para aproximar palestinianos e israelitas, razão pela qual ficaram engavetadas as diligências de ambos os lados e da parte dos mediadores, que não cessavam de "cozinhar” novas propostas, à medida que mudava o contexto político mundial, regional e interno de cada um dos intervenientes.

O roteiro de paz de Bush vs Iniciativa Saudita

Os princípios do chamado "Roteiro do Mapa da Paz”, originalmente elaborado pelo alto funcionário do Departamento de Estado, Donald Blome, foram delineados pela primeira vez pelo Presidente dos EUA, George W. Bush, num discurso proferido a 24 de Junho de 2002, no qual apelou a um Estado palestiniano independente que vivesse lado a lado com Israel, em paz. Uma versão preliminar da administração Bush foi publicada a 14 de Novembro de 2002. O texto final foi divulgado a 30 de Abril de 2003. O processo chegou a um impasse no início da fase I e o plano nunca foi implementado.

Em alternativa, surgiu a chamada Iniciativa Saudita, uma proposta endossada pela Liga Árabe, em 2002, na Cimeira de Beirute, que previa a oferta de normalização das relações entre o mundo árabe e Israel, em troca da retirada completa de Israel dos territórios ocupados após a Guerra dos Seis Dias, uma "solução justa” para o problema dos refugiados palestinos com base na Resolução 194 da ONU e o estabelecimento de um Estado palestino com Jerusalém Oriental como capital.

O contexto actual e o ressurgimento da

extrema-direita

Apesar de várias iniciativas de paz, em mais de 30 anos, em que se sucederam no poder, nos Estados que são os principais intervenientes no processo e entre os actores infra-estatais, que viram, igualmente, determinadas figuras a serem substituídas por outras, não foram capazes de forjar entendimento e compromissos na direcção da paz efectiva.

Por um lado, em Israel, os partidos então predominantes na vida política, maioritariamente de esquerda, deram lugar às formações políticas de direita e extrema-direita, que abertamente se opõem ao Estado palestiniano, por outro, estranhamente, continuam a defender que qualquer iniciativa na direcção da criação do Estado palestiniano deverá ser fruto de negociações directas entre israelitas e palestinianos.

A sociedade israelita tende a identificar-se, hoje mais do que nunca, com os partidos de extrema-direita e os religiosos, que não apenas rejeitam liminarmente a criação de um Estado palestiniano, mas também advogam a extensão do Estado judaico do Jordão ao Mediterrâneo, fazendo refém o actual Primeiro-Ministro, Benjamin Netanyahu e descredibilizando o papel de mediador feito pelos Estados Unidos.

Hoje, o conflito na Faixa de Gaza leva os actores directos e indirectos a vislumbrar um período posterior ao conflito que, como se sabe, divide os palestinianos, apoiados pelos Estados árabes e os israelitas apoiados pelos americanos.

Netanyahu e os ministros que o acompanham não tencionam ver fortalecida uma entidade palestiniana a gerir o "day after” na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, são abertamente contra a perspectiva de criação de um Estado palestiniano, mas estão, igualmente, atolados num dilema em que vão ter de definir o que pretendem com os territórios que não os pertencem e os povos sem direitos na sua própria terra.

76 anos depois, a direita e extrema –direita que predominam, hoje, na sociedade israelita,parecem ganhar consciência de que podem continuar com o actual estado de coisas, enquanto gozarem do "apoio incondicional” do poderoso lobby que manieta as sucessivas administrações, republicana e democrata, e acaba por reservar aos palestinianos o recurso à força como a única saída para a mudança do actual quadro, até um dia proclamarem o seu Estado, soberano, independente, em paz e segurança ao lado de Israel.

Seja o primeiro a comentar esta notícia!

Faça login para introduzir o seu comentário.

Login

O Governo de Israel deu um prazo de 30 dias à Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA) para desocupar a sede em Jerusalém Oriental, noticiou, hoje, a imprensa internacional.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou esta quarta-feira, que o excesso de despesa pública de Moçambique, especificamente com salários, pode colocar em causa o programa que a instituição acordou com o país africano.

O ANC, partido no poder na África do Sul, enfrenta, hoje, pela primeira vez, 30 anos depois de assumir o poder, o espectro de uma eventual perda da maioria parlamentar ou provável vitória em minoria, dois cenários que se apresentam depois de uma campanha eleitoral renhida, em que os principais adversários procuraram “desacreditar” a mensagem de esperança da formação política liderada por Cyril Ramaphosa.

O Conselho da União Europeia (UE) adoptou esta quinta-feira, as tributações mais rigorosas para produtos da Rússia e da Bielorrússia, nomeadamente produtos agrícolas, para impedir a exportação de produtos ucranianos por parte de Moscovo.

Os populares entregaram voluntariamente à polícia, na quarta-feira, município da Quilenda, no Cuanza-Sul, uma arma de fogo do tipo AKM, em estado obsoleto e um carregador com duas munições, encontrada no interior de uma caverna.

A maior feira automotiva de Angola “Luanda Expo Car” vai alargar o número de expositores em até 25% comparativamente ao ano transato e espera receber, durante os cinco dias de evento, mais de 15 mil visitantes.