Luanda  32,2˚

32,2˚

32,2˚

32,2˚

- Publicidade -

A avaliação é do director nacional de Informação e Comunicação Institucional do MINTTICS. Em entrevista ao Jornal de Angola, por ocasião do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que hoje se assinala, João Demba sustentou o seu optimismo pelo facto de continuar a existir espaço de trabalho para a melhoria e reforço do estado actual da Liberdade de Imprensa. Siga a conversa completa

Em entrevista ao Jornal de Angola, a Subcomissária Teresa Márcia, 2ª Comandante Provincial de Luanda do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB), que atende a área Operativa, falou sobre a operacionalidade e a actuação deste órgão do Ministério do Interior responsável pela salvaguarda da vida dos cidadãos e seus bens patrimoniais.E como não podia deixar de ser, falou do seu sonho antigo e concretizado de ser bombeira e dos desafios que as mulheres enfrentam nessa nobre profissão

A realizadora francesa Ariel de Bigault está em Angola para partilhar experiências com profissionais do audiovisual angolano de diferentes gerações, rever amigos e, claro, sempre com um olhar atento para possíveis projectos neste sector.

Autora do documentário "Canta Angola”, é responsável por uma

colectânea de cinco discos de música angolana, em que contou com o auxílio de

angolanos como Gilberto Júnior, João Miguel das Chagas, Jomo Fortunato e Jorge

Macedo. Trata-se de uma obra rica em informações resultantes de textos que

reflectem cinco décadas da música angolana. Ariel esteve presente em duas

actividades do projecto Cine Palácio de Ferro, uma iniciativa da realizadora e

roteirista Saquita Santos, em que, no primeiro momento, foi projectado o

documentário "Afro Lisboa” e no segundo realizada a palestra "Olhar o Real: a

fábrica do documentário: a ideia do filme”. Apesar da agenda apertada, a

realizadora concedeu uma entrevista exclusiva ao Jornal de Angola, na qual fala

da sua produção documental, com o enredo de filmes tecendo uma trama

transatlântica entre África, Portugal e Brasil. Uma outra vertente da

conversa teve a ver com a forte presença da música na sua filmografia e a

contribuição que pretende dar aos audiovisuais em Angola. "Foram Manu Dibango,

que vinha muitas vezes aqui, e Ray Lema, cuja mãe é de Matadi, que me disseram

para pesquisar a música angolana, porque eles tinham uma admiração louca por

essa música e o seu povo”, revelou

Ariel de Bigault

Ariel de Bigault, mais uma vez em Angola. Tem noção de quantas vezes esteve no país?

Olha, penso que esta é a décima segunda vez. De lá para cá tive a oportunidade de ver como as coisas foram mudadas e uma delas é a questão da falta de árvores na cidade, com o surgimento de prédios. Eu vim pela primeira vez em Angola em Novembro de 1998, dois dias antes de recomeçar aquela fase mais dura dos conflitos e lembro perfeitamente que havia uma tensão, mas não a intenção de voltar ao conflito.

E qual foi o motivo dessa primeira viagem?

Pesquisar sobre a música angolana. E o fiz com o João Chagas, Gilberto Júnior, Jomo Fortunato, Jorge Macedo... e estas pessoas depois escreveram textos para os discos. Também escrevi, mas eles eram as pessoas que sabiam, assim como o Belmiro Carlos e outras que me ajudaram muito com dicas. À diferença de muitos especialistas, apenas falo com músicos. Se eu quiser falar com a Banda Maravilha vou ao encontro deles, não precisarei de intermediário. Primeiro falo com eles e depois posso falar contigo, por exemplo. Durante a minha pesquisa falei com o Carlitos Vieira Dias, o Carlos Burity, o Dionísio Rocha, a Lourdes Van-Dúnem, alguns elementos do Ngola Ritmos, o Nino Ndongo e o Amadeu Amorim. O Zé e Moisés Kafala... digo que vi muita gente. Pena que muitos, depois, não apareceram no filme, porque era de apenas uma hora de televisão. Mas tenho material para mais tempo.

Como foi este processo de pesquisa?

Olha, na⁅Rádio Nacional de Angola, com o Gilberto Júnior, ouvia discos e gravações em fitas e outros registos que ele ia buscar. E fomos construindo o trabalho assim. Eu fiquei de Novembro a Dezembro e regressei em Abril ou Maio de 1999. Era uma época complicada. Não me vou queixar de nada, alugavam-me alojamento, havia dificuldade de comida mas eu, que nem era de uma empresa estrangeira, sempre tive ajuda de muitos angolanos. Foi uma aventura para a produção do documentário "Canta Angola”.

Mas antes temos os discos de música angolana...

Sim, primeiro eu publico os discos. Comecei a pesquisa em 1995, em Lisboa, e a colecção dos cinco discos fiz em 2000. Foi um trabalho árduo. São cem músicas, com vinte em cada disco. E não é só Semba. Esta coisa de rotular como Semba tudo, está errado, eu não sou especialista para explicar bem, mas sei ouvir. Nem tudo é Semba. A Kazukuta não é Semba.

Interessante que a colectânea abre com uma Kazukuta do Cabocomeu,a música número um do primeiro disco...

E não foi por acaso ser um tema do carnaval, porque o projecto é uma construção cronológica e temática da música angolana. A gravação que usei é da Rádio e acho que é de 1956, por aí, mas parece que a criação desta música é mais antiga ainda. Foi um trabalho muito desgastante e depois de muita reflexão para tomar decisões para escolher os temas que entraram e construir o roteiro que é cronológico. Para gravar o disco com as músicas dos anos 80 seguimos as gravações da Rádio com aqueles espectáculos e concursos, onde vinha gente da Lunda e de outras províncias. Um movimento que desapareceu. Algumas destas gravações da Rádio foram publicadas em discos, mas muitas continuam apenas nos arquivos da Rádio Nacional de Angola. Olha que depois do "Canta Angola” fiz também um disco onde entra o Acapaná, que é um grupo do Sul. Mas eles não entraram no filme por causa das limitações de tempo impostas pela televisão francesa, que era a financiadora do projecto. Eu ainda estou a recuperar o material para depois alguém re-trabalhar, talvez o Óscar Gil, caso esteja interessado. Também ficaram de fora os marimbeiros que filmei no campo de refugiados.

Mas tem os Ndengues do Kota Duro. Onde os encontrou?

Já não lembro se foi uma dica do Gilberto ou de alguém da equipa de produção. Eles estavam no Cazenga. Os Ndengues do Kota Duro na altura estavam a ter muita repercussão em Luanda, por serem de Malanje. Eles pensavam que estavam a fazer uma música tradicional, mas na minha óptica é uma música pós-tradicional e pré-urbana. Havia muita gente que veio de Malanje por causa da guerra e eles faziam muito sucesso neste segmento, e não só. Nós filmamos no Asa Branca, com o povo perto à procura das cassetes.

As suas primeiras vindas foram muito produtivas no campo musical...

Sim. E como realizadora temos de aproveitar o máximo. Quando alguém fala de uma pessoa tens de ir atrás dela para obter informações na primeira pessoa. Por exemplo, o Carlitos Vieira Dias é uma fonte de sabedoria e conhecimento sem fim, porque ele é capaz de falar de um grupo e relacionar com uma música e época, ele não fica só por ser filho do Liceu, ele é um pesquisador. Por exemplo, ele falou muito da importância do Kilapanga em Angola, que é uma música comum em muitos pontos de África, que o Kissanguela desenvolveu. Ele e o Belmiro Carlos trabalhavam muito a partir deste estilo, algo que se perdeu.

Como foram os seus primeiros contactos com a cultura angolana?

A primeira referência tive em Portugal com a música de Ruy Mingas e depois com os filmes de António Ole e do Rui Duarte de Carvalho, que venho a conhecer em 1979. Em 1975 foi a primeira vez que vou a Portugal, onde o meu convívio quase diário era com o pessoal da música: Zeca Afonso, Gil Ferreira, Fausto, que nasceu num barco a caminho de Angola, todos artistas a favor das independências das colónias e que estavam muito ligados à esquerda portuguesa e trazem a ideia da música popular. E é aí que entra o contacto com a música de Ruy Mingas. Penso que a música de Angola é muito rica, mas pouco explorada ainda. E a podemos comparar com a da RDC.

A "cultura lusófona” existe mesmo?

Usa muito o termo "cultura lusófona”. Acredita que a mesma existe?

Há muitas ligações e acho que agora está mais claro e mais assumido por parte de Portugal. Mas tem de se ter um pouco de cuidado. O caminho que Portugal está a fazer em relação aos países africanos foi e é um pouco tortuoso. Houve um distanciamento crítico depois das independências. Acho que se deve ter muito cuidado, a mesma coisa em relação a França, que começou a apostar na música africana nos anos 80. Portugal muitos anos depois. Havia músicos africanos excelentes, mas que não eram reconhecidos, eram tratados como estrangeiros e exóticos. Agora estão um pouquinho mais integrados no panorama musical, mas acho que há ainda muito caminho a andar, porque os portugueses ainda têm dificuldades de reconhecerem que os africanos reinventaram ou fizeram coisas novas, como o Ngola Ritmos, Os Kiezos, e outros.

Portugal está no centro da produção dos documentários de Ariel de Bigault? Tudo começa com "Mulheres na Luta”?

Sim, eu sempre fui feminista. Fiz "Mulheres na Luta”no tempo da revolução e depois, nos anos 80, realizei outro sobre as crianças. Havia uma dinâmica de documentário, com aquela gente da nova geração que tinha ficado constrangida com a revolução, alguns tiveram mesmo de sair porque esta foi violenta e o cinema era um pouco tipo "Vamos Descobrir Portugal”. E foram feitos vários filmes nessa época. Participei, ou seja, fui apanhada e inseri-me neste movimento de documentários com produtores de televisão e da Gulbenkian, que era quem apoiava estas iniciativas. Aprendi a filmar aí porque nunca fiz escola de cinema e tive o Mário Silva que me ajudou muito. Ele disse-me para ser montadora, ver e estudar os filmes e depois disto "se tiveres cabeça, podes ser montadora e aprender as técnicas”.

E

passados quase vinte anos, em 1996, produzes o

"Afro Lisboa”?

Com o "Afro Lisboa” deparei-me com a questão da segregação racial e social que havia naquela altura, em Lisboa, em relação aos africanos: cabo-verdianos, guineenses, são-tomenses e os angolanos que tinham acabado de chegar depois da violência dos conflitos aqui, onde encontras pessoas formadas que iam trabalhar nas obras. Nesta fase há uma exploração da mão-de-obra africana e assim acabei por fazer o primeiro filme sobre a emigração africana em Lisboa, que chamei "Afro Lisboa”. Fui muito criticada pelos portugueses, porque consideraram uma ousadia chamar "Afro Lisboa” e não "Lisboa Africana”. Eu dei este nome porque mostro, neste filme, africanos, não apenas os trabalhadores, mas os artistas que estavam a surgir com o sucesso do Kussondulola 95 e o General D. E foi um momento importante.

A questão da(s) identidade(s) está patente na escolha dos personagens que conduzem as entrevistas. Encontramos Orlando Sérgio, Miguel Hurtz, Isilda, José Eduardo Agualusa, General D, africanos que estavam numa situação diferente. Como foi o processo de escolha?

Eles estavam em começo de visibilidade e eram diferentes dos emigrantes económicos. E eu queria misturar, porque há uma ligação, aliás, eu provoquei encontros, o Miguel e o Orlando com o Mário, o jovem do Bairro 6 de Maio que eu conhecia através do Chapitô. Fui aos bairros onde, na época, os angolanos e africanos, em geral, estavam instalados, como na Amadora, na Cova da Moura, um pouco mais luxuoso que os outros degradados, onde havia droga, delinquência, mas também com pessoas tentando fazer a sua vida com dignidade. Também estava a acontecer a construção da Expo 1998 e aí muita mão de obra africana morreu por causa disso, por isso eu mostrei isto no filme, quando aconteceu um acidente com um angolano. Penso que consegui fazer um bom relato, quer com o Kussondulola, os trabalhadores das obras, o jovem que saiu da Cova da Moura, quer as festas populares que os cabo-verdianos faziam.

Por que recorreu à técnica de auto-filmagem?

Davam-nos uma pequena câmara, porque nos bairros era muito complicado, por exemplo, eu não podia entrar sozinha no 6 de Maio ou na Fontinha, que eram bairros graves, e não me via a filmar lá. Não que fosse uma questão de segurança, porque isso poderíamos arranjar, mas porque pensava que não era muito apropriado ir com uma equipa e filmar a entrevista, porque a pessoa não fica muito tranquila. Colocava-me na minha posição de branca francesa e estrangeira e antes conversava com elas. Como eu digo, os meus personagens são todos heróis. Por isso, algumas imagens foram feitas por eles, assim como o komba do angolano que morre nas obras. E foi melhor assim, porque ninguém se incomodou.

Anos depois surge com "Margem Atlântica”?

É um filme mais lusófono. Aí já reuni alguns artistas de origem africana, como o João Afonso, o Agualusa, a Mariza, o grupo Pau Preto, que tem um trabalho que não é suficientemente reconhecido, onde estavam, dentre outros, o Colectivo Paulo Preto, o Daniel Martinho, hoje actores consagrados, à época eles não conseguiram impor um teatro preto aí. Temos a primeira entrevista do Kalaf ⁅Epalanga⁆, as cenas interessantes com os Cool Hypnose, um grupo português de origem africana, onde eles explicam que chegam à música do continente, como o Afrobeat de Fela Kuti, pelo Funk e o Jazz, porque este abre muitas portas. A ideia era fazer um pouco do estado da situação dez anos depois do "Afro Lisboa”. Acho que está mais ou menos bem concebido, dá uma ideia da possibilidade de uma Lisboa mais aberta para o mundo, mais acolhedora. Penso que eu estava muito optimista.

Então, depois voltou ao pessimismo em "Fantasmas do Império”?

Eu pensei na falta de visibilidade do africano em Portugal. Olha, em França tens locutores africanos e árabes nos jornais televisivos que são apresentados por gente de todas as origens. Não quero dizer que a França é melhor que os outros países, mas nesta questão da visibilidade temos realizadores africanos e de origens africanas, então quis fazer um filme com esta temática. Questionei como é esta história da colonização, algo por que eu nunca me tinha interessado e pensei em ver os filmes. Percebi que Portugal produziu imensos filmes coloniais, não sei se foi ideia do Salazar ou do António Ferro - António Joaquim Tavares Ferro (1895-1956), foi um grande propagandista e dinamizador da política cultural do Estado Novo em Portugal (1933-1974, mas eles tinham grandes cineastas. Por exemplo, quando o Carmona - Óscar Carmona, presidente da República Portuguesa entre 1926 e 1951 - veio fazer a visita, era um cinema de propaganda, mas bem feito e foi evoluindo segundo o discurso colonial. E como produtores sabemos que o cinema sempre produz uma ideologia. O cinema americano não tem medo nenhum de produzir uma ideologia e impô-la às pessoas. O cinema português, na época salazarista, produzia esta ideologia. Depois foi evoluindo com a história da mestiçagem cultural. Utilizaram Gilberto Freire com a sua análise da sociedade brasileira sobre a mestiçagem. Eles apresentavam os africanos das colónias como se fossem portugueses. Por exemplo, nos anos 60 e 70 tentavam mostrar que davam mais espaços aos africanos para ver se acalmavam as ideias independentistas e fizeram filmes mostrando os africanos em fábricas em Portugal.

Mas já tinham o Eusébio e o Duo Ouro Negro e a política de acção psico-social...

Eusébio era diferente e o sucesso do Duo Ouro Negro, que tinha um trabalho interessante que misturava coisas da tradição, não mudou muita coisa na música angolana, que não ganhou visibilidade. Eles, com o seu talento, souberam fazer muito bem o seu trabalho artístico, mas não sei se isto teve muito significado, talvez pareceu algo exótico, por isso, quando se fala de indústrias culturais tem de se ter um pouco de cuidado. Por exemplo, agora temos o Paulo Flores, que tem um trabalho lindo e que faz sucesso em Angola e Portugal, mas mesmo assim, para ele não é muito simples, não tem muitos shows em Portugal, não passa todos os dias na rádio. Assim aconteceu com o Bonga.

"O audiovisual pode ter mais consequências que a música”

Em

"Fantasmas do Império” vemos o papel do audio visual e a forma como a

América impõe as

suas ideologias?

Penso que devemos ter um pouco de cuidado na difusão da cultura de um país. No caso da imagem de Angola, é muito importante o uso do audiovisual, porque pode ter mais consequências que a música. Não digo que deixem de promover a música como deve ser, mas penso que os documentários e filmes de ficção dão uma visibilidade maior se a gente não for apenas para apresentar os filmes nos festivais, o que é a grande moda na Europa. E Portugal faz muito isto. O cinema africano, e não falo só daquele feito por africanos, tem mais espaço em França e já há filmes que fazem sucesso de bilheteira. É importante romper a ignorância dentro da grande media, por exemplo, o Brasil é muito mal representado na televisão francesa, onde só temos problemas e carnaval, o que é muito estranho. Eu já propus várias coisas.

Então o que deve ser feito?

Tem de haver um fomento do Estado, porque não serão as televisões sul-africanas, desculpe, não estou a criticar, que vão vender Angola aqui para o povo. O audiovisual deve ser fomentado, apoiado a nível de formação, por meios técnicos, financiamentos, ver quem tem possibilidade de fazer, porque é mais complicado que na música. Na música gravas umas músicas e podes entrar no sistema, no cinema é diferente, requer mais fundos, muito mais gente e tem um trabalho de difusão que é um pouco mais complicado.

Ariel de Bigault, como gostaria de contribuir no fomento do audiovisual angolano?

Eu estou a contribuir dando formações, muitas vezes com o apoio generoso da Embaixada francesa, também tive o apoio do IACAM na pessoa do saudoso Pedro Ramalhoso, da TPA, da Semba Comunicação, que disponibilizava meios técnicos. É interessante que hoje encontro antigos alunos meus que estão a fazer documentários, apesar de terem poucos apoios e meios. Quero que ajudem as pessoas que tenham boas ideias a materializá-las, e na narrativa, na maneira de filmar. Penso dar formação para apoiar. Trocar ideias com os mais velhos como o Nguxi dos Santos, o Óscar Gil e juntos partilharmos experiências com os mais novos, que estão a fazer coisas interessantes. Quero dar visibilidade àqueles que fazem com muito pouco. Eu insisto na questão da formação dos produtores, guionistas, realizadores... eles existem e merecem ser apoiados. Eles fazem coisas, não digo que sejam obras-primas, mas antes de lá chegarem são pessoas sem grande formação mas têm ideias e conhecem o seu povo e a realidade que eles vão filmar. Dar a palavra a estas pessoas é muito importante. Claro que não vão a Hollywood amanhã. Para haver uma indústria cultural era preciso, no mínimo, fazer 200 filmes por ano. Isso não vai existir tão cedo, o que é normal. Mas a cultura do audiovisual é importante para o país e para este se conhecer a si mesmo, não apenas para mostrar no festival x ou passar no festival y. Isto é bom, porque fala-se de Angola, como está a acontecer com "A Nossa Senhora da Loja do Chinês”, do Ery Claver, mas isto não chega. O que faz a Geração 80 é muito bom, eles estão a abrir portas, mas penso que o poder cultural não pode apenas ficar satisfeito com isto. Deve olhar, sobretudo, na questão da diversidade. Eu estive com o Pedro Afonso do IACAM, com o pessoal da APROCIMA e aguardo o que poderemos fazer.

A música está muito presente na filmografia de Ariel de Bigault. Como isto aconteceu?

A minha grande viragem foi a viagem ao Brasil e é aí que muda tudo. Eu fui para pesquisar o negro no cinema brasileiro. Uma amiga convidou-me porque simplesmente eu falava português. Vi centenas de filmes, contactei gente do Movimento Negro, depois pensei: "temos de mostrar a realidade do racismo no Brasil”. Estávamos em meados dos anos 80. Fui a Salvador da Bahia, onde conheci João Jorge Rodrigues, uma das grandes personalidades negras daquela época, que me apresentou a muita gente.

Quem assiste a esta série documental pode acompanhar uma espécie de história social do negro no Brasil...

Claro. Eu queria falar disto e do racismo. Mas para vender aos franceses, que financiaram o projecto, precisava apresentar um produto atraente, com Gilberto Gil que ainda não era a estrela mundial que é agora, o Paulo Moura e a partir daí faço a ligação entre os grandes artistas e a música popular, que é um pouco como aqui. Não foi para ficar bonito que o Gilberto Gil andou nos Filhos de Gandhi, ele conta isto no filme. Nos finais dos anos 70, quando ele regressou de Londres, ele vai encontrá-los em Salvador e até há pouco tempo desfilava com eles. Não foi para dar dinheiro, nada disso, mas simplesmente para dar visibilidade e ele apoiou isto, depois outros fizeram o mesmo. O Caetano Veloso estava mais ligado ao Ilé Ayé. Estas pessoas, a Zezé Mota..., deram muita ênfase aos blocos afro que eram muito radicais, inclusive politicamente na época. São eles que impõem a identidade negra. E no cinema não havia praticamente cineastas negros, actores eram três ou quatro de relevo, porque o racismo no Brasil é uma coisa fenomenal.

Ainda estamos em tempo de falarmos desta época. Um olhar ao carnaval do passado e de hoje...

Há sete anos que não vou ao Brasil e pelo que vou acompanhando, o movimento de carnaval de rua, que já existia a partir do início de 2000 em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Salvador, que sempre teve, está cada vez mais forte. Esta história de ter um desfile estruturado, pelo que eu saiba, cada vez mais o povo está a afastar-se e a ir para o carnaval de rua, que é a sua essência verdadeira. Aquele carnaval que é organizado, estruturado e administrado às vezes é um contra-senso.

Podemos fazer um paralelismo com o que acontece aqui, em Angola?

Não vamos ainda comparar, porque o Carnaval de Luanda, mesmo que invistam milhões, não vai ser como o do Rio de Janeiro e é bom que assim seja, porque são identidades diferentes. Eu até acho que a relação do Carnaval de Luanda com a música popular é ainda mais forte do que no Brasil, bem maior, mais nítida. Mas o que foi interessante neste Carnaval de Luanda, que eu vi, mas poucos não deram o devido destaque, foram aqueles blocos de apoio aos grupos, que vêm depois. Aí tens algo muito bom. E outra coisa é a quantidade de jovens que desfilaram. É importante questionarmos e penso que poderiam dar-lhes mais oportunidades, mais espaços. E não digo dinheiro. Penso que a questão do Carnaval de Luanda não é só dinheiro. O carnaval teve várias evoluções. Por exemplo, em 2006, eu vi que na Marginal havia pequenas peças de teatro gozando com a media internacional, o que é uma tradição jocosa e satírica do Carnaval de Luanda. O caso das indumentárias; penso que os grupos poderiam recriar baseando no tema que vão apresentar e nas danças. Personagens; penso que aqui ainda estamos na fase de reprodução. É claro que devemos ser fiéis à tradição, mas esta permite muita criatividade. Por exemplo, pode haver muitas formas de dançar Kazukuta, porque sei que a criatividade dos angolanos em matéria de dança é muito grande, há muito improviso que pode ser feito.

Em "Afro Lisboa” e em "Canta Angola” a música africana está muito presente. Como surgiu

este interesse?

Como disse antes, depois de vir do Brasil interesso-me pela música africana e em Lisboa começo a ter contacto com a música cabo-verdiana, em finais dos anos 80 e início dos 90. Depois com a música angolana, porque os emigrantes e cantores chegam por volta de 1995, mas antes, em Paris, tinha feito muito trabalho com músicos africanos: Manu Dibango, Ray Lema, Salif Keita, Mory Kanté, Walama, e outros. Foram Manu Dibango, que vinha muitas vezes aqui, e Ray Lema, cuja mãe é de Matadi, que me disseram para pesquisar a música angolana, porque eles tinham uma admiração louca por essa música e o seu povo. Eles insistiram que tinha de conhecer o país, de que eu tinha uma pequena ideia nos anos 70, em Lisboa, mas era muito pouca coisa.

Para fecharmos esta conversa, fale-nos da música angolana...

Ela tem um manancial forte, mas, infelizmente, em França há mais oportunidade de ouvir músicas da RDC do que angolana. Mas os esforços que eu fiz - também sou uma profissional de realização de espectáculos, fiz o Atlântida, primeiro festival lusófono em França, o que não agradou a alguns sectores portugueses... Misturei o Rui Veloso e os Kafala, que abriram, Gowana de Moçambique, Chico César e Olodum, do Brasil. Fiz duas edições que correram mal do ponto de vista de público, perdemos imenso dinheiro... Graças aos meus discos... isto ajudou muito a dar a conhecer a música angolana em França. Conheço Djs em França e noutros lugares que passam temas dos meus discos, que são uma grande referência.

Seja o primeiro a comentar esta notícia!

Faça login para introduzir o seu comentário.

Login

A ministra das Finanças chefiou uma delegação angolana que participou, desde segunda-feira passada até domingo, em Washington, nas reuniões de Primeira do Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional (FMI). Em entrevista à Rádio Nacional e ao Jornal de Angola, Vera Daves de Sousa fez um balanço positivo das reuniões – oitenta, no total –, sendo que, numa delas, desafiou a Cooperação Financeira Internacional (IFC) a ser mais agressiva e ousada na sua actuação no mercado angolano. O vice-presidente da IFC respondeu prontamente ao desafio, dizendo que até está a contar ter um representante somente focado em Angola e não mais a partilhar atenção com outros países vizinhos na condução local do escritório do IFC. Siga a entrevista.

Kaissara é um poço de revelações quase inesgotável, como a seguir verão ao longo desta conversa, em que aponta os caminhos para um futuro mais consequente da modalidade; avalia o presente das políticas adoptadas sobre a massificação e formação. Mostra-se convicto de que o país pode, sim, continuar a ser a maior potência africana do Hóquei em Patins

Em entrevista exclusiva ao Jornal de Angola, a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, fez a radiografia do sector, dando ênfase aos avanços registados em 22 anos de paz. Neste período, houve aumento do número de camas hospitalares, de 13 mil para 41.807, e da rede de serviços de saúde, que tem, actualmente, 3.342 unidades sanitárias, das quais, 19 hospitais centrais e 34 de especialidade. Sobre a realização de transplantes de células, tecidos e órgãos humanos, a ministra disse que, com a inauguração de novas infra-estruturas sanitárias e a formação de equipas multidisciplinares, o país está mais próximo de começar a realizar esses procedimentos

Assume-se como uma jornalista comprometida com o rigor que a profissão exige. Hariana Verás, angolana residente nos Estados Unidos da América há mais de 20 anos, afirma, em exclusivo ao Jornal de Angola, que os homens devem apoiar as mulheres e reconhecer que juntos são mais fortes e capazes de construir uma sociedade equitativa e próspera. A jornalista fala da paixão pela profissão e da sua inspiração para promover as boas causas do Estado angolano, em particular, e de África, em geral.

A província de Benguela ganhou sexta-feira, mais de 500 novos licenciados em diversas áreas, formados pela Unidade Katyavala Bwila, Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED) e Instituto Superior Politécnico Jean Piaget.

Os trabalhos no posto de seccionamento da subestação eléctrica de Viana e a melhoria na linha que alimenta a subestação da estrada de Catete, ocorrido na manhã de hoje, priva o fornecimento normal da energia eléctrica naquele município.

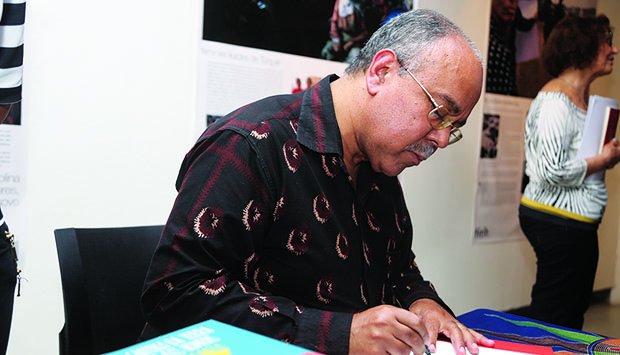

O Prémio de Literatura Dstangola Camões, avaliado em 15 mil euros, foi entregue, ontem, ao escritor João Melo, pela obra “Diário do Medo”. O acto aconteceu, em Braga, Portugal, na sede do grupo empresarial que promove o concurso.

O assistente internacional angolano, Jerson Emiliano mostrou-se regozijado após ser distinguido com o prémio de melhor árbitro da África Austral, na primeira edição da COSAFA Awards 2023, feito que o fiscal de linha considera histórico para a arbitragem angolana.